スマートフォンが切り拓く医療DXの未来

2025/08/20

はじめに:医療DXとスマホの親和性

はじめに:医療DXとスマホの親和性近年、急速に進む医療のデジタルトランスフォーメーション(DX)は、単なるIT化を超え、医療の質や効率を根本から変えようとしています。その中心にあるのが、私たちの生活に深く浸透した存在——スマートフォンです。

スマートフォンは、いまや情報収集や連絡手段にとどまらず、健康管理、診療予約、オンライン診療、処方管理、そしてマイナ保険証まで、その役割を広げつつあります。本稿では、スマートフォンがどのように医療DXを加速させているのか、そしてその先にどんな未来が待っているのかを考察します。

●スマートフォンが変える医療の現場

1.オンライン診療とスマホの融合

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、オンライン診療が急速に普及しました。その中心的なツールとなったのがスマートフォンです。従来、診療には移動と待ち時間が不可欠でしたが、スマホによる診療は時間・場所の制約を取り払いました。例えば慢性疾患の経過観察や、軽微な症状への初期対応などは、スマホを通じて十分に対応可能です。特に高齢者施設や子育て中の家庭では、オンライン診療の利便性は非常に高く評価されています。

2.健康管理アプリと予防医療

スマホには多彩な健康管理アプリがあり、日常的にバイタルサインの記録や運動量の可視化が可能です。Appleの「ヘルスケア」や、Androidの「Google Fit」などの標準機能に加え、各種医療機関と連携する専用アプリも続々登場しています。医療機関がこれらのデータを取り込み、生活習慣病の予防や治療支援に活用する取り組みも増加中です。これはまさに、「未病」の段階から介入する“予防中心”の医療を、スマホが支える形となっています。

●現場でも進む「スマホ×医療」

1.医療従事者のツールとしてのスマホ

医療者もスマートフォンを活用しています。看護師がスマホ端末で患者情報を確認したり、医師がクラウド型電子カルテにアクセスしたりするケースが増えています。カメラ機能を活かして患部の記録を残し、遠隔の専門医に即座に共有することも可能です。また、勤務中のスマホ連絡でチーム医療の迅速化が進み、緊急対応や情報伝達のスピードが格段に向上しています。

2.災害・緊急医療との親和性

災害時や救急現場では、スマホの柔軟性が非常に有効です。クラウドに保存された電子カルテ、遠隔地とのビデオ通話、GPSによる位置共有など、多機能なスマホは非常時の情報インフラとして欠かせない存在になっています。●マイナ保険証対応:スマホが「本人確認」の鍵に

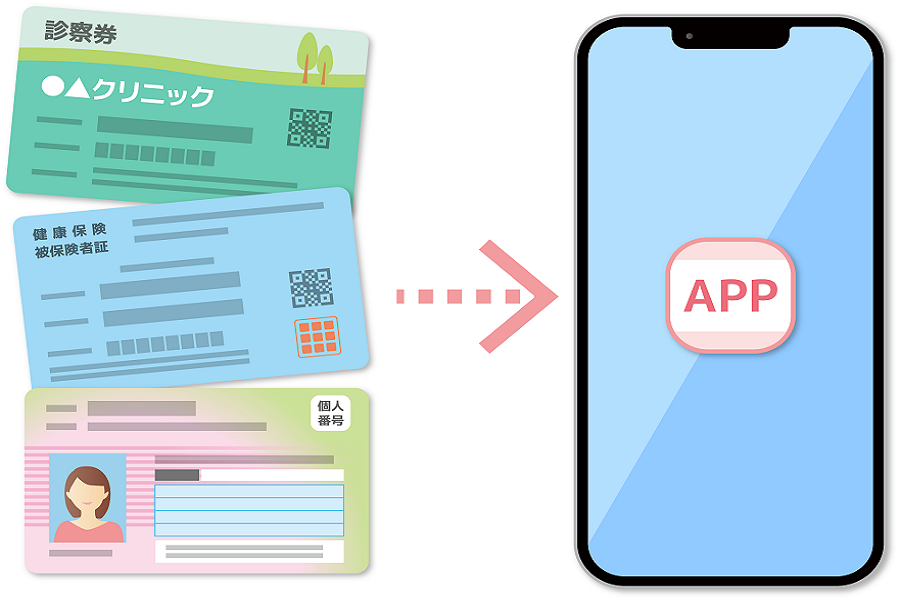

2025年9月中旬以降、機器の準備の整った医療機関等で順次スマートフォンによる「マイナ保険証」利用が可能となる予定です。健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。これにより、マイナンバーカードを持ち歩く必要がなくなるほか、受付時の処理も迅速化される見込みです。利便性の向上とともに、医療現場でのDX促進が一層加速することが期待されています。

●スマホ活用の課題と展望

1.セキュリティとプライバシーの確保

医療情報は最も機微な個人情報のひとつです。スマートフォンを通じてこれらを扱うには、強固なセキュリティ対策が不可欠です。端末の紛失や不正アクセスへの対策はもちろん、アプリやクラウドの選定にも慎重さが求められます。2.デジタルデバイドと高齢者対応

スマホに不慣れな高齢者や障がい者にとっては、操作性が壁になることもあります。そのためには、ユニバーサルデザインのアプリ開発や、サポート体制の強化が必要です。地域包括ケアの視点から、地域住民の“デジタル健康リテラシー”向上も課題となります。3.スマホ×生成AIの可能性

今後は、スマホに搭載された生成AIが医療現場でも活躍するでしょう。たとえば、診療中の音声記録を自動で要約し電子カルテ化したり、患者の質問にAIが一次回答するなど、医師の業務負担を軽減する仕組みも考えられます。おわりに:スマホが医療をもっと「身近」にする

スマートフォンは、もはや医療における“周辺機器”ではなく、“中心装置”のひとつとなりつつあります。その小さな端末の中に、診療、健康管理、情報共有、セキュリティ、AI支援など多くの機能が集約されており、医療DXを実現する「入り口」としての役割を果たしています。

今後も、患者・医療従事者・技術者が三位一体となり、スマートフォンという身近なツールを活かして、より良い医療の未来を築いていくことが期待されます。

078-230-7525

078-230-7525

お問い合わせ・資料請求

お問い合わせ・資料請求